街路樹の診断 ― 2015/08/03 13:29

梅雨が明けたとたんに、うだるような暑い日が続いていますが、この暑さの中福岡市で行われた街路樹の診断のお手伝いに行ってきました。

場所は福岡市の大博通り、博多駅から港の方に伸びており、周辺はオフィスビルやホテルなどが建ち並ぶ福岡のメインストリートの一つです。

今回の調査は歩道部に植栽されているケヤキが対象となります。熊本もそうですが、福岡でも街路樹として多く植えられており、尚かつ、これまでに倒木や枝の落下など樹木のまつわる事故の多くを引き起こしている要注意な樹木でもあります。

幹の部分を木槌で叩いても、空洞と思われるような音の変化は聞き取れなかったのですが、下の写真でも分かるように株元の部分にはベッコウタケの大きなキノコ(子実体)が発生しています。直径20センチ以上はあるでしょうか。

キノコを外してみると、着生していた部分の樹皮が白っぽく変色しているのが分かると思います。試しに先の尖った鉄の棒で突いてみると、その先端が幹の内部に食い込んでいきます。幹の部分はかなり腐朽が進行しているものと思われます。

そこで、どの程度腐朽が進行しているかを測定するために、音波の伝わり方の速度によって、腐朽部分を測る特殊な機械を用いました。

まず、幹の周りに音の伝わる速度を測定する長方形をしたセンサーを12個程取り付けます。センサー直下の幹に金属製の釘状のものを軽く打ち込みます。このセンサーと釘とは線で結ばれています。釘の頭の部分を特殊なハンマーで叩く事によって発生する音が、どのように伝わるかを各々のセンサーで読み取る仕組みになっています。

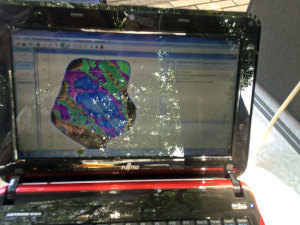

測定結果は専用ソフトを介してパソコン上に画像として表されます。少し見にくいのですが、下の写真の青と紫の部分が腐朽した部分です。緑の部分は腐朽が疑われる部分、茶色は健全な材を表しています。測定の結果、空洞率は47%となり、今後、伐採を検討される値となりました。

最初の写真では枝葉が茂り、健全に成長している樹木に見えるのですが、株元の方では予想外の腐朽が進んでいます。特にベッコウタケの場合、他のキノコと違って主に根株部分を腐朽させるので、一見健全に見えても樹木自体を支持する根が殆ど腐っており、少しの雨風でいきなり倒木という危険もある訳です。

今回、使用した機械を上手く活用していけば、倒木などによる事故のリスクを減らす事が出来ると思います。しかし、この機械その特殊性からか非常に高価なもので、当然、診断料もかなり高くならざるを得ません。一路線の街路樹を全て機械による診断という訳にはいかないようです。基本的には我々樹木医が目視によってベッコウタケをいち早く発見し、その成長の度合いによって、このような精密診断を行うのか、伐採をするのかを判断できる技能を身につける事が大切なようです。

不思議な樹木 ― 2015/08/17 10:55

昨日でお盆休みも終わり、今日から出勤という方が殆どだと思います。この休日の間に皆さんの中には山へ海へ、あるいは久しぶりの里帰りなどと慌ただしい毎日を過ごされた方も多いのではないでしょうか?

私はこのお盆の間に先祖の供養と近場のドライブでも、と考えていたのですが、急遽呼び出しが掛かり、14日は熊本市内の小学校の樹木調査をやるはめになってしまいました。調査の目的は枝が枯れたり、幹が腐朽したりしていて、枝折れや倒木の危険のある樹木を拾いだすというものでした。確かに、連休中は学校への人の出入りも少ないので都合が良かったのでしょう?

調査は簡単なものだったのですが、小学校の樹木を改めて見てみると、結構面白い発見があります。下の写真は、ケヤキの木にツルウメモドキが巻き付いている様子です。巻き付いている方のツルウメモドキがかなり多きく成長しているためにケヤキの成長が阻害され、やっとこさ生きているという感じです。まるで、アントニオ猪木の得意技コブラツイストを掛けられているように見えます。

次の写真は株元で枝分かれした一本の木のように見えるのですが、実はこれ全然別の木が根元付近で合体しているものです。向かって右側の細く曲がっているのがクスノキ左側の真っ直ぐなのがハリエンジュです。この二つは種が同じとかいうことも無く、全く無縁の樹木なのですが、御覧のように仲良くくっつきながら成長しています。

三番目の写真はナナミノキです。幹の上の方をよく見ると、横方向に走った亀裂の中に自らの枝を飲み込んでいるのが分かります。まるで自分の腕に噛み付いているようにも見えます。上の樹木と違って、こちらは自分自身の事があまり気に食わないのでしょうか。

最後の写真はサクラについたコフキサルノコシカケです。縦横ともに30㎝はあろうかという立派なキノコです。幹の内部は殆ど腐朽しているものと思われます。

この日の調査でも問題が見つかった樹木の九割近くがサクラの木でした。それも植えられてから40年ほどは経っていると思われる木が殆どです。一般的にサクラ(ソメイヨシノ)の寿命は60年ほどと言われますが、ある意味当たっているのかもしれません。写真にあるようなサクラは植え替えの時期に来ている事は間違いなさそうです。

14日の調査はほぼ1日がかりとなりました。お陰で、お盆休みにゆっくりと羽を伸ばすまでには至りませんでしたが、ご先祖様の供養も出来たし、美味しいものも頂けたし、それに、学校の樹木の現状もなんとなくではありますが分かったので、それなりに有意義な休日を過ごすことが出来と思います。