残されたタブノキ ― 2012/01/25 13:03

今日は朝から雪がチラつく寒い日となりました。熊本県を含む九州北部地方は明日の朝までに平野部で5㎝の積雪の予報が出てますが、雪に慣れていない九州人にとっては5㎝でもかなりの大雪です。雪はたまに眺める程度で十分かもしれません。

そんな寒い中、衰弱したタブノキの今後の対策についての説明会に顔を出してきました。市役所の説明によると昨年の夏ごろから落葉が盛んになり、その後、急に衰弱し始め、10月には枯枝も顕著になってきたという事です。

そこで、樹木医会に診断および今後の対策についての依頼があり、仲間の樹木医が担当されることになったのですが、地元説明をするので来てほしいと連絡を受けて出かけてきました。

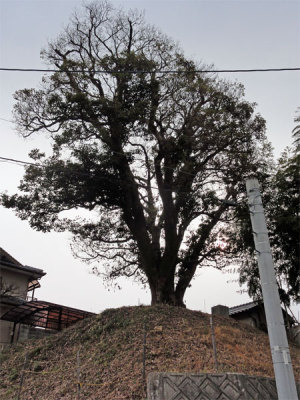

下の写真が問題のタブノキです。

そんな寒い中、衰弱したタブノキの今後の対策についての説明会に顔を出してきました。市役所の説明によると昨年の夏ごろから落葉が盛んになり、その後、急に衰弱し始め、10月には枯枝も顕著になってきたという事です。

そこで、樹木医会に診断および今後の対策についての依頼があり、仲間の樹木医が担当されることになったのですが、地元説明をするので来てほしいと連絡を受けて出かけてきました。

下の写真が問題のタブノキです。

枝の上部や先端部分に多くの枯枝があり、かなり衰弱した様子がうかがわれます。役所の説明は落葉が始まったのが今年の夏ごろという話なのですが、この弱り方から推測すると、それよりずっと以前から何らかの兆候が見られたに違いありません。

周辺の人の話や、以前の写真と見比べてみると、現在、根元の部分のこんもりとお椀を逆さにしたような箇所はもっと緩やかな斜面だったようです。それを、平成17年頃の造成工事の際に、土地を削って現在のような地形に変えられたという事でした。

おそらく、その際に地表付近の根を切断してしまった事と、ここ数年来の夏の高温少雨、それから昨年の大枝の剪定作業が樹木に大きなストレスを与えてしまったことが原因なのでしょう。

応急の処置として、スポット的な土壌改良と、雨水が根の周りの土壌に浸透しやすくするための土留の設置、それから活力剤の灌水作業を行う事になりました。

周辺の人の話や、以前の写真と見比べてみると、現在、根元の部分のこんもりとお椀を逆さにしたような箇所はもっと緩やかな斜面だったようです。それを、平成17年頃の造成工事の際に、土地を削って現在のような地形に変えられたという事でした。

おそらく、その際に地表付近の根を切断してしまった事と、ここ数年来の夏の高温少雨、それから昨年の大枝の剪定作業が樹木に大きなストレスを与えてしまったことが原因なのでしょう。

応急の処置として、スポット的な土壌改良と、雨水が根の周りの土壌に浸透しやすくするための土留の設置、それから活力剤の灌水作業を行う事になりました。

このタブノキは平成17年の造成工事の際に伐採される運命にあったものを、地元の方々が『守る会』を結成して浄財を集め、辛くも生き残ったという経緯があります。今回の樹勢回復の為の処置が功を奏して何としても生き続けてもらいたいと思います。